जीवन परिचय

सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य के अंतर्गत मेदनीपुर जनपद में 1896 ई० में हुआ था। इनके पूर्वज उत्तर-प्रदेश के उन्नाव जनपद के गढ़कोला गाँव के निवासी थे, जो खेती-बाड़ी का काम करते थे। इनके पिता पं० रामसहाय त्रिपाठी महिषादल राज्य में नौकरी प्राप्त कर स्थाई रूप से वहीं बस गए।’निराला’ जी का माता-पिता द्वारा दिया गया नाम सूर्यकुमार था, जिसे काव्य-क्षेत्र में पदार्पण के बाद इन्होंने सूर्यकांत के रूप में बदल दिया। अपने निरालेपन को दिखाने के लिए इन्होंने’ निराला’ उपनाम को भी अपने नाम के साथ जोड़ लिया। तीन वर्ष की अल्प आयु में ही माँ के निधन से इन्हें मातृस्नेह से वंचित होना पड़ा। पिता की डांट-फटकार और मार-पीट ने इन्हें बचपन से ही चिड़-चिड़ा, अक्खड़ और जिद्दी बना दिया था।

निराला जी की आरंभिक शिक्षा बंगला में हुई, लेकिन नवीं कक्षा के बाद पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इन्हें नियमित शिक्षा से वंचित होना पड़ा। स्वाध्याय के बल पर ही इन्होंने बंगला, अंग्रेज़ी और संस्कृत भाषा और साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त किया। 14 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ सम्पन्न हो गया था। लेकिन 1918 ई० में ही इनकी पत्नी का इंफ्लुएंजा की बीमारी से देहांत हो गया। इस बीमारी के प्रकोप में इनके पिता, चाचा और अन्य कई पारिवारिक सदस्यों को भी अकाल कालकवलित होना पड़ा। कुछ दिनों बाद इनके एक मात्र पुत्र का भी निधन हो गया। शेष बची पुत्री सरोज का पालन-पोषण ननिहाल में हुआ। अपनी 22 वर्ष की अल्प आयु में विधुर होने के पश्चात् अपनी ससुराल के सगे-संबंधियों के अत्यधिक आग्रह-अनुरोध के बावजूद निराला ने ज़िदगी भर पुनर्विवाह नहीं किया। पुत्री सरोज भी मात्र 19 वर्ष की अवस्था में प्रसूति पीड़ा से इस संसार से विदा हो गयी। इन परिस्थितियों ने निराला को नितांत अकेला बना दिया।

निराला जी ने बंगाल से उत्तर-प्रदेश अपने गाँव लौटकर पत्नी मनोहरा देवी की प्रेरणा से हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन किया। इनकी प्रथम कविता’ जूही की कली’ (1916) ‘सरस्वती’ पत्रिका में प्रकाशन योग्य न समझ कर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस भेज दी थी।

आज यह कविता छायावाद की कुछ श्रेष्ठतम कविताओं में परिगणित की जाती है। सन् 1923 में निराला ने मतवाला’ नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया, जो हिंदी का पहला व्यंग्यात्मक पत्र था। इससे निराला जी को पर्याप्त ख्याति मिली। अपनी पुत्री के 1935 ई0

में निधन के बाद वे कहीं स्थिर होकर नहीं रह सके। वे अत्यंत विक्षिप्त की सी अवस्था में – कभी लखनऊ कभी सीतापुर कभी काशी तो कभी प्रयाग का चक्कर लगाते रहे। 1950 ई० से वे दारागंज, प्रयाग में स्थायी रूप से रहने लगे। वहीं 15 अक्तूबर 1961 को इनका – देहावसान हुआ। अनेक अवरोधों और दैवी विपत्तियों से खिन्नता के बावजूद निराला जीवन पर्यन्त साहित्य-रचना से कभी उदासीन नहीं हुए।

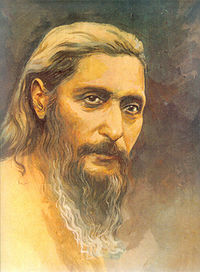

‘निराला’ के स्वभाव की विचित्रता ने उन्हें एक निराला व्यक्तित्व प्रदान किया था। करूणा – और क्रोध, आत्म सम्मान और विनम्रता, कठोरता और अतिशय कोमलता, अक्खड़पन और सहजता आदि विरोधी प्रवृत्तियों के संयोग से उनका अत्यंत जीवंत और आकर्षक व्यक्तित्व निर्मित हुआ था। स्वस्थ, सुंदर, रोबीला और विशालकाय शरीर, उन्नत ललाट और गर्वीला चेहरा, बुलंद आवाज़ आदि बरबस लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थी। अभावग्रस्तता के बावजूद ठंड से सिकुड़ते भिखारियों को अपनी दुशाला और रजाई तक दे – देने में इन्हें कोई हिचक नहीं होती थी। हिंदी के गौरव और अपने स्वाभिमान की रक्षा के – लिए गांधी नेहरू जैसी हस्तियों को फटकार देना इनका स्वभाव था। इनके आकर्षक और ऊर्जापूर्ण व्यक्तित्व के कारण आलोचक इन्हें महाप्राण’ तथा जन सामान्य’ दारागंज का संत’ या’दीनों का मसीहा’ कहते थे। ये सारी विशेषताएँ इनकी रचनाओं में अत्यंत कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त हुई हैं।

साहित्यिक योगदान

निराला के जीवन और व्यक्तित्व की भाँति कृतित्व भी वैविध्यपूर्ण है। इनके द्वारा प्रयुक्त साहित्य विधाओं और उनके शीर्षकों से उक्त तथ्य की पुष्टि आसानी से हो जाती है।

* निराला का रचना-संसार इनकी उदार और अत्यंत विकसित लोकोन्मुखी सामाजिक चेतना – का परिचायक है। अपने काव्य की विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए कवि ने लिखा है कि’ मैंने भाव, भाषा और छंद की उलटी गंगा बहाई है।’ विषय-वस्तु की दृष्टि से देखें तो जहाँ एक ओर इन्होंने ‘जूही की कली’, ‘संध्या-सुंदरी’ जैसी कविताओं में प्रकृति के मानवीकरण की अपनी छायावादी प्रकृति का परिचय दिया है, वहीं ‘राम की शक्तिपूजा’ – और ‘सरोज स्मृति’ जैसी उदात्त भावों से पूर्ण महाकाव्यात्मक कविताओं का सृजन किया है। अन्य छायावादी कवियों के लिए अकल्पनीय और अज्ञात विषयों पर भी निराला ने कविताएँ लिखकर अपने निरालेपन का परिचय दिया है। ‘गर्म पकौड़ी’, ‘खजोहरा की बुआ’, ‘झींगुर डट कर बोला’, ‘महँगू मँहगा रहा’, ‘डिप्टी साहब आए’, ‘कुत्ता भोंकने – लगा’, ‘कुकुरमुत्ता’ जैसी कविताएँ उक्त तथ्य के साक्षात प्रमाण हैं। ‘भिक्षुक’, ‘वह तोड़ती – पत्थर’, ‘बन-बेला’, ‘बादल राग’ जैसी कविताएँ लिखकर निराला ने प्रगतिशील आंदोलन

से पूर्व ही अपनी प्रगतिशीलता का परिचय दे दिया है। प्रगतिशील आंदोलन की हवा में बह जाने वाले पंत की भाँति इन्हें ‘ग्राम्या’ और ‘युगवाणी’ जैसे काव्य ग्रंथों की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। इस दौर में इन्होंने ‘नए पत्ते’ शीर्षक संग्रह में संकलित कविताओं में किसान-मजदूर चेतना की क्रांतिकारिता के साथ उनकी समुचित शिक्षा और जागरण की अनिवार्यता को रेखांकित किया। निराला के सम्पूर्ण काव्य-जगत का निरीक्षण-परीक्षण करने के बाद स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इन्होंने आत्म-संघर्ष को काव्य-संघर्ष में ढाल कर आत्मपरकता से समाजपरक होने का कलात्मक नमूना प्रस्तुत किया है।

भावों की विविधता के साथ ही भाषा एवं शैली संबंधी विविधता भी निराला को छायावादी कवियों के बीच एक नयी पहचान देती है। ‘जूही की कली’ से लेकर ‘राम की शक्तिपूजा’, ‘सरोज स्मृति’ जैसी प्रबंधात्मक रचनाओं में इन्होंने संस्कृतनिष्ठ समासयुक्त पदावली के माध्यम से अत्यंत परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन ‘बेला’ और ‘ये पत्ते’ में बोलचाल की मिश्रित भाषा के बीच स्थानीय बोली के आंचलिक शब्दों का समुचित प्रयोग कर इन्होंने हिंदी खड़ी बोली के जातीय स्वरूप को नयी शक्ति प्रदान की है। काव्य-भाषा की यह विशिष्टता हमें अन्य छायावादी कवियों में नहीं मिलेगी।

हिंदी कविता में मुक्त छंद का प्रवर्तन करने का श्रेय भी निराला को ही जाता है। भाषा के साथ ही छंद विधान में भी निराला ने अपने निरालेपन का पूर्ण परिचय दिया है। निराला अत्यंत संगीत प्रेमी व्यक्ति रहे हैं। अपने मुक्त छंदों में भी इन्होंने गेयता और संगीतात्मकता की पूर्ण रूप से रक्षा की है। इनकी ‘गीतिका’ राग-रागिनियों पर आधारित गीति-काव्य है। भारत के शास्त्रीय संगीत से अलग एक नयी संगीत-पद्धति की अनिवार्यता को ‘गीतिका’ के माध्यम से कवि ने रेखांकित किया है। ‘राम की शक्तिपूजा’, ‘सरोज स्मृति’ आदि जैसी अनेक महत्वपूर्ण कविताओं की रचना इन्होंने परम्परागत छंदों में की है। लेकिन समुचित विराम चिह्नों के सहारे उनकी तुकांतता को भावधारा के प्रवाह में कही बाधक नहीं बनने दिया है। ‘राम की शक्ति पूजा’ के पूरे प्रथम पृष्ठ पर देखें तो कॉमा, हाइफन, डैश, सेमीकोलन आदि के माध्यम से आरंभ से अंत तक एक ही वाक्य का प्रयोग हुआ है और अंत में जाकर पूर्ण विराम आता है। अतः मुक्त छंद की निराला की अवधारणा छंद से मुक्ति न होकर उसके बंधनों से मुक्ति है। इस प्रकार इन्होंने शास्त्रीय छंदों को भी अपनी भावधारा की अभिव्यक्ति के अनुकूल बनाया है। भाव, भाषा एवं छंद सभी दृष्टियों से निराला ने जितने प्रयोग किए हैं, उतने प्रयोग किसी एक काव्यधारा के सभी कवि मिलकर भी नहीं कर सके हैं। इससे निराला की अलग पहचान बनी है। निराला की समस्त रचनाएँ निम्नलिखित हैं:

काव्य : ‘अनामिका’, ‘परिमल’, ‘गीतिका’, ‘तुलसीदास’, ‘कुकुरमुत्ता’, ‘अणिमा’, ‘बेला’, ‘नये पत्ते’, ‘अर्चना, ‘आराधना’ तथा ‘गीत पुंज’

उपन्यास : ‘अप्सरा’, ‘अलका’, ‘प्रभावती’, ‘निरूपमा’, ‘उच्छृंखल’, ‘चोटी की पकड़’, तथा ‘काले कारनामें

कहानी संग्रह: ‘चतुरी चमार’, ‘सुकुल की बीबी’, तथा ‘लिली, सखी’

निबंध संग्रह: ‘चाबुक’, ‘प्रबंध-पद्य’, ‘प्रबंध-प्रतिमा’, तथा ‘प्रबंध-परिचय’

रेखाचित्र: ‘बिल्लेसुर बकरिहा’ तथा ‘कुल्ली भाट

आलोचना ‘पंत और पल्लव’ तथा ‘रवीन्द्र कविता कानन’

नाटक : ‘शकुंतला’

जीवनी: ‘राणा प्रताप’, ‘प्रहलाद’, ‘भीम’ तथा ‘ध्रुव’

अनुवाद : ‘महाभारत’, ‘श्रीराम कृष्ण वचनामृत’, ‘विवेकानन्द के भाषण’, ‘देवी चौधरानी’, ‘कृष्णकांत का बिल’ तथा ‘आनंद मठ’

(Source : eGyankosh)

भारत -वंदना

सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’

भारति जय विजयकरे

भारति जय विजयकरे

भारति, जय, विजयकरे!

कनक-शस्य-कमलधरे!

लंका पदतल शतदल

गर्जितोर्मि सागर-जल,

धोता शुचि चरण युगल

स्तव कर बहु-अर्थ-भरे।

तरु-तृण-वन-लता वसन,

अंचल में खचित सुमन,

गंगा ज्योतिर्जल-कण

धवल-धार हार गले।

मुकुट शुभ्र हिम-तुषार,

प्राण प्रणव ओंकार,

ध्वनित दिशाएँ उदार,

शतमुख-शतरव-मुखरे!

स्रोत :

पुस्तक : निराला संचयिता (पृष्ठ 59) संपादक : रमेशचंद्र शाह रचनाकार : सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकाशन : वाणी प्रकाशन संस्करण : 2010

भारत -वंदना

भारती, जय, विजय करे

कनक – शस्य – कमल धरे!

अर्थः कवि कहते हैं या उनका यह भक्ति भरा भाव है कि हमारी भारत माता की सदा ही जय होनी चाहिए। हमारा यह देश सदा विजयी होने वाला हो। जो सुनहले कमल रुपी फसल या सुनहरी फसल रुपी कमल को धारण करने वाली है।

लंका पदतल – शतदल

गर्जितोर्मि सागर – जल

धोता शुचि चरण – युगल

स्तव कर बहु अर्थ भरे!

अर्थ : जिसके चरणों में लंका है और जहां वह शतदल कमल पर विराजमान हैं या स्थिर हैं (इस प्रकार प्रतीत होता है) और चारों ओर से अर्चित होने वाली (हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की) लहरों के माध्यम से अनेकों प्रकार के अर्थों वाली स्तुति समुद्र के द्वारा की जा रही हैं।

विस्तृत व्याख्या :

लंका पदतल-शतदल

प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ द्वारा रचित ‘भारति जय विजय करे’ कविता से ली गई हैं. इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है:

अर्थ:

लंका पदतल-शतदल: इन पंक्तियों में भारत भूमि की महिमा का वर्णन किया गया है. लंका को भारत माता के चरणों में एक कमल के समान बताया गया है, जो उनकी विशालता और प्रभुत्व को दर्शाता है.

गर्जितोर्मि सागर-जल, धोता शुचि चरण युगल: गरजते हुए सागर का जल भारत माता के पवित्र चरणों को धो रहा है, जो उनकी पवित्रता और सम्मान का प्रतीक है. यह दृश्य भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी प्राकृतिक सुंदरता को भी दर्शाता है, जहां सागर उसके चरणों को स्पर्श करता है.

स्तव कर बहु-अर्थ भरे!: यह सागर भारत माता के चरणों को धोते हुए मानो उनकी स्तुति कर रहा है, और यह स्तुति अनेक गहरे अर्थों से भरी हुई है. यह भारत भूमि के गौरव और उसकी सांस्कृतिक समृद्धि को इंगित करता है. [1, 2]

संक्षेप में, ये पंक्तियां भारत माता की महानता, पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य का गुणगान करती हैं, जहां लंका उनके चरणों में कमल की तरह है और सागर उनके चरणों को धोकर उनकी स्तुति कर रहा है.

तरु-तण वन – लता – वसन

अंचल में संचित सुमन,

गंगा ज्योतिर्जल – कण

धवल – धार हार लगे!

अर्थः वृक्ष, लताएँ, तृण, वन आदि सभी जिसके वस्त्र हैं। जिसके आंचल पुष्पगुच्छों से सुशोभित हैं। गंगा के चमकते जल कण जो स्वच्छ और शुभ हैं और लगातार प्रवाहित हो रहे हैं वे हार (गले की शोभा ) के समान हैं।

विस्तृत व्याख्या :

यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता ‘भारति जय विजय करे’ की पंक्तियाँ हैं, जो भारत भूमि का सुंदर वर्णन करती हैं, जिसमें पेड़-पौधों से घिरे वनों, लताओं और फूलों से आच्छादित अंचल का उल्लेख है, साथ ही गंगा के पवित्र जल कणों को धवल हार के रूप में दर्शाया गया है।

पंक्तियों का अर्थः

तरु-तण वन – लता – वसन अंचल में संचित सुमनः

इसका अर्थ है कि भारत की भूमि वृक्षों, घास, लताओं और वनों के वस्त्र से ढकी हुई है, जिसके आँचल (कोख) में फूल सँजोए हुए हैं।

गंगा ज्योतिर्जल – कण धवल धार हार लगे!:

गंगा का पवित्र जल कण भी उस भूमि पर ऐसे शोभायमान हैं, मानो धवल (सफेद) धार वाला हार गले में पड़ा हो।

यह पंक्तियाँ भारत की प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता का बखान करती हैं, जहाँ प्रकृति के कण-कण में पवित्रता और सौंदर्य समाया हुआ है।

मुकुट शुभ्र हिम – तुषार

प्राण प्रणव ओंकार,

ध्वनित दिशाएँ उदार,

शतमुख – शतरव – मुखरे!

श्वेत बर्फ से ढका हुआ और शीतलता ओढ़ कर खडा हुआ हिमालय इसके मुकुट के समान है। प्रणव स्वरूप ओंकार इसका प्राण है। जिसकी ध्वनि से सभी दिशाएं ध्वनित हो रही हैं जो सैकड़ों मुखों से और सैकड़ों प्रकार से प्रेम से और साथ-साथ उच्चारण किया जा रहा है।

विस्तृत व्याख्या :

यह पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ की कविता “भारति जय-विजय” से ली गई हैं, जिसका अ है कि भारत माँ के मस्तक पर हिमालय की बर्फीली चोटियाँ स्वर्ण मुकुट के समान सुशोभित हो रही हैं, उनका प्राण प्रणव ओंकार है और सैकड़ों भारतीयों के मुख से ओंकार की गूंज दिशाओं-व्याप्त है।

पंक्तियों का अर्थः

“मुकुट शुभ्र हिम – तुषार”:

भारत माँ के सिर पर हिमालय की श्वेत और बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ सोने के मुकुट की तरह लग रही हैं, जिसमें तुषार (बर्फ के कण) चमक रहे हैं।

“प्राण प्रणव ओंकार”:

भारत माँ का प्राण ‘प्रणव’ यानी ‘ओंकार’ (ॐ) है, जो सृष्टि की पहली ध्वनि मानी जाती है और जीवन का सार है।

“ध्वनित दिशाएँ उदार”:

ओंकार का यह पवित्र नाद या ध्वनि चारों दिशाओं में गूँज रही है।

“शतमुख – शतरव – मुखरे!”:

सैकड़ों मुखों से, असंख्य बार ‘ओंकार’ की ध्वनि निकल रही है, और यह ध्वनि ‘मुखरे’ (मुख से) निकल क सभी दिशाओं में छा रही है।

संक्षेप में, कवि भारत माँ के गौरव का बखान कर रहा है, जिसमें प्रकृति का सौंदर्य और आध्यात्मिकता का समावेश है।

“भारत -वंदना” कविता का केन्द्रीय भाव (सारांश):-

निराला जी ने इस कविता के माध्यम से हर भारतवासी को अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया है। कवि कहते हैं कि अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करना और उसके सम्मान के लिए अपना सर्वस्तव अर्पण कर देना ही हर देशवासी का कर्तव्य है।